Grandi donne di Ascoli Satriano

Margherita Quintano, Eugenia Parrino, Maria Paparella, Liliana Rossi. Storie che meritano di essere raccontate e conosciute

Domenica, 14/09/2025 - Confesso di esserci andata per vedere la statua dei grifoni, del IV secolo a.C., trafugati dai tombaroli e poi entrati illegalmente a far parte della collezione di Maurice Tempelsman (un industriale e commerciante di diamanti di origine belga che Jacqueline Kennedy avrebbe sposato in articulo mortis) e poi al Paul Getty Museum, a Los Angeles. È una storia lunga, che si è trascinata dagli anni Settanta, fino a che, il primo agosto 2007, i reperti sono tornati in Italia. Una storia rocambolesca, che non vi sto a raccontare, ma che potrete approfondire facendo delle ricerche in Internet.

Domenica, 14/09/2025 - Confesso di esserci andata per vedere la statua dei grifoni, del IV secolo a.C., trafugati dai tombaroli e poi entrati illegalmente a far parte della collezione di Maurice Tempelsman (un industriale e commerciante di diamanti di origine belga che Jacqueline Kennedy avrebbe sposato in articulo mortis) e poi al Paul Getty Museum, a Los Angeles. È una storia lunga, che si è trascinata dagli anni Settanta, fino a che, il primo agosto 2007, i reperti sono tornati in Italia. Una storia rocambolesca, che non vi sto a raccontare, ma che potrete approfondire facendo delle ricerche in Internet. Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, è anche il luogo dove, nel 279 a.C, è avvenuto lo storico scontro tra i Romani e Pirro re dell’Epiro, che ha perso tutto (uomini e mezzi), pur vincendo la battaglia (di qui la famosa espressione “vittoria di Pirro”).

È un posto a metà strada tra la Daunia e il Gargano, con un notevole castello ducale in ristrutturazione, moltissime chiese e tanti palazzi storici di squisita fattura e ottimamente conservati.

Durante il mio giro a piedi tra strade, monumenti e storie, attraverso testimonianze in loco e l’arredo cittadino, mi sono imbattuta nelle storie di quattro grandi donne che non conoscevo.

Ve le propongo di seguito.

Margherita Quintano Capozzi. Nata ad Altamura, ha iniziato i suoi studi nel suo paese natale, completandoli tra Foggia e Bari. È stata una docente di Disegno e Storia dell’Arte, ma non solo. Inizia la sua carriera docente a Torremaggiore, nel 1958. Quando arriva ad Ascoli Satriano, l’anno dopo, è amore a prima vista. Qui sposa Gerardo Capozzi, valoroso avvocato prematuramente scomparso, dal quale ha due figli. Per tutta la vita, la professoressa Capozzi è stata attiva promotrice di cultura, organizzando iniziative come mostre, mercati di arte e artigianato, e valorizzando le tradizioni locali e, tra l’altro, riscoprendo un ballo antico, “Il lanciere”. Alla fine degli anni ’60, per educare i bambini dell’ Asilo di S. Giovanni alla Musica ed alla Danza, ingaggiò a sue spese un maestro di Musica ed un ballerino titolare del Teatro San Carlo di Napoli. È stata fondatrice o parte attiva in prestigiose associazioni culturali, ha insegnato per vari anni nell’Università della Terza Età. Nel 2000 ha riprodotto su tela l’affresco del secolo XVIII che si trova, in pessimo stato, nella Cattedrale di Ascoli, dando così la possibilità, ancora oggi, di ammirare l’opera che riproduce il martirio di San Potito. Ha lasciato varie opere artistiche su Ascoli Satriano. Ma, soprattutto, si è fatta promotrice del ritorno dei Grifoni ad Ascoli, un particolare che non emerge su nessuna delle pagine web visitate per approfondirne la storia, ma che è ben noto e impresso nella memoria degli abitanti del posto. La professoressa Capozzi, affettuosamente chiamata Ghita, si è spenta a Monterotondo (RM) il 23 maggio 2023.

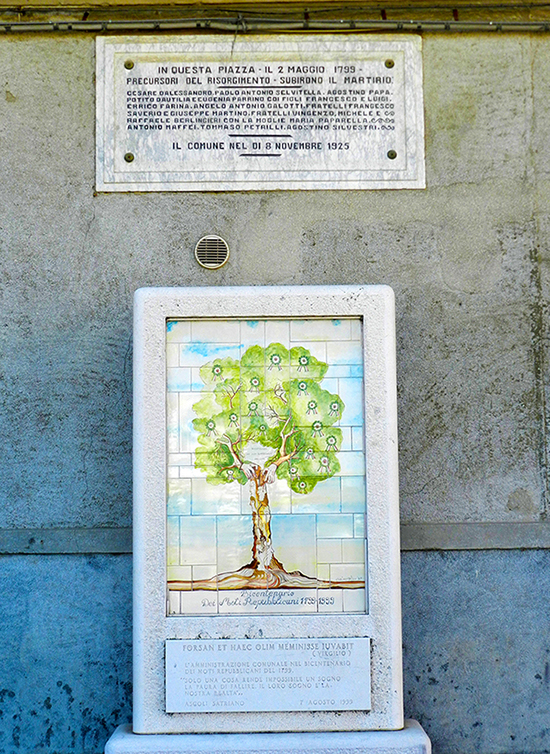

Eugenia Parrino e Maria Paparella. Sulla piazza Papa Giovanni Paolo II (dove si trova, tra l’altro, la casa dove abitava la professoressa Capozzi), dietro la Cattedrale, si trova la raffigurazione di un albero della libertà su maiolica, sovrastata da una lapide che ricorda i nomi dei patrioti repubblicani massacrati durante i moti del 1799. Ad ucciderli a colpi di fucile o per decapitazione furono gli uomini del terribile Marciano Gallo, capo degli armigeri ducali (vedere La Capitanata napoleonica, di Roberta Sassano, pag. 61).

Eugenia Parrino e Maria Paparella. Sulla piazza Papa Giovanni Paolo II (dove si trova, tra l’altro, la casa dove abitava la professoressa Capozzi), dietro la Cattedrale, si trova la raffigurazione di un albero della libertà su maiolica, sovrastata da una lapide che ricorda i nomi dei patrioti repubblicani massacrati durante i moti del 1799. Ad ucciderli a colpi di fucile o per decapitazione furono gli uomini del terribile Marciano Gallo, capo degli armigeri ducali (vedere La Capitanata napoleonica, di Roberta Sassano, pag. 61).La lapide, apposta dall’amministrazione comunale l’8 novembre 1925, ricorda i nomi dei precursori del Risorgimento che, in quella piazza, subirono il martirio il 2 maggio 1799. Eugenia Parrino fu giustiziata insieme al marito Potito d’Autilia ed ai figli Francesco e Luigi. Maria Paparella perì assieme al marito Raffaele Berlingieri. Le loro teste, insieme a quelle degli altri tredici repubblicani, furono esposte all'albero della libertà in largo Purgatorio. Le uccisioni continuarono anche il giorno seguente (nomi dei caduti qui).

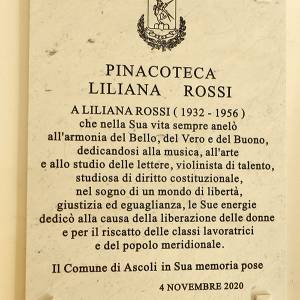

Liliana Rossi. Giurista, violinista, attivista politica, prima donna in assoluto a tenere un comizio nel suo paese. Nel 2023, per la casa editrice Guida di Napoli, è uscito un libro a lei dedicato: Il tempo di Liliana. Tra musica e impegno civile (1932-1956). Ne è autore il fratello, Angelo Rossi. Nel 1998 la sua storia è stata raccontata da Michele Placido (nativo di Ascoli Satriano) nel film dal titolo Del perduto amore, dove un’intensa Giovanna Mezzogiorno ne interpreta il personaggio. Nata a Bovino il 4 novembre 1932, condusse la sua breve vita ad Ascoli Satriano, paese nel quale il padre, Francesco, aveva ottenuto la carica di medico condotto. Morì a causa di un embolo, il 18 giugno 1956, a soli 23 anni.

Bambina prodigio, studentessa modello, raffinata musicista, studiosa di diritto, si laurea in tempi record, a soli ventuno anni, con una tesi in Diritto Costituzionale. Diventa assistente dell’ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Napoli, Alfonso Tesauro. Parallelamente studia violino (tiene il suo primo concerto all’età di soli 6 anni), si diploma al “Liceo Musicale Giordano” di Foggia e viene ammessa ai corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Chigiana a Siena.

Comunista e cristiana, nata e vissuta in una condizione privilegiata, in un’epoca in cui ai più, soprattutto alle donne, non era consentito studiare, Liliana non ha mai dimenticato l’attenzione per gli ultimi, i poveri, gli emarginati.

Comunista e cristiana, nata e vissuta in una condizione privilegiata, in un’epoca in cui ai più, soprattutto alle donne, non era consentito studiare, Liliana non ha mai dimenticato l’attenzione per gli ultimi, i poveri, gli emarginati. Insegna a leggere e a scrivere alle ragazze del suo paese e si batte per l’emancipazione femminile. A Foggia il primo Cineclub, organizza serate di musica e cultura e viene chiamata dalla Rai per concerti a Bari e a Napoli. Sono gli anni della seconda guerra mondiale (Foggia viene bombardata nel 1943) e delle macerie lasciate dal dopoguerra. In quel contesto fatto di una miseria che tocca i compaesani, ella è sensibile alle sventure dei poveri braccianti, di quanti abitano in tuguri malsani, di gente che non ha di che sfamarsi. Con la passione politica che la caratterizza, decide di impegnarsi in prima persona per un reale cambiamento. Così, si candida al consiglio comunale di Foggia, tra le fila del partito comunista, al quale si era iscritta subito dopo la laurea. Nel comizio a chiusura della campagna elettorale tenuto sulla pubblica piazza poche settimane prima di morire, la sua oratoria, chiara, schietta e appassionata, le conquistano la fiducia e l’affetto delle donne ascolane, che l’accompagnano trionfalmente a casa. Subisce pressioni per adeguare la sua vita a quella del futuro marito, Franco, magistrato in carriera, ma ella non rinuncia mai ai suoi sogni e alle sue aspirazioni.

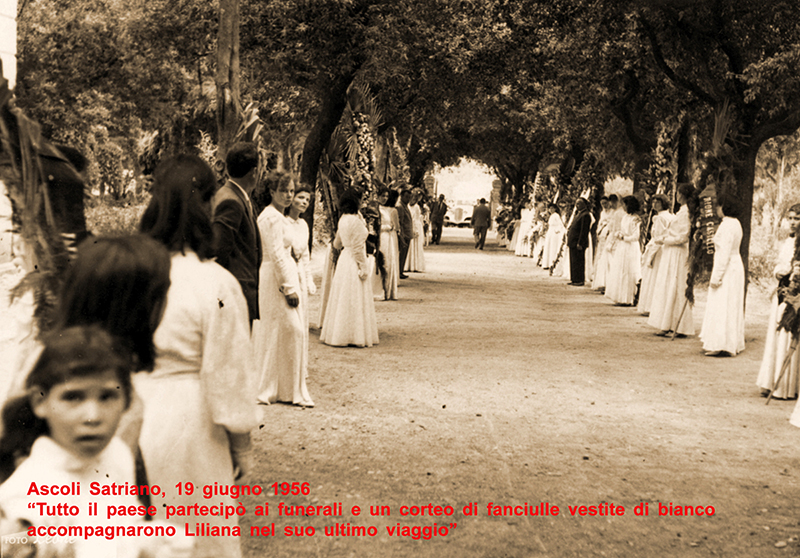

Riceve i sacramenti quando è ricoverata presso l’ospedale di Foggia. Tuttavia, essendo un periodo storico in cui chi era comunista veniva scomunicato dalla Chiesa cattolica, Liliana non riceve i funerali religiosi. È allora che le donne di Ascoli Satriano, vestite di bianco, a centinaia accorreranno per accompagnarla nel suo ultimo viaggio (come si vede anche nel film di Placido). Il fratello Angelo, nel libro racconta che dopo la morte della sorella, affiggevano una foto di Liliana nelle case, come se fosse una figura sacra, a cui affidare anche i familiari che emigravano all’estero.

Ad Ascoli Satriano le è intitolata la Pinacoteca comunale. A Bovino un giardino pubblico. A Rutigliano, in provincia di Bari, una scuola. Montemurlo le ha dedicato una piazza alla presenza di un altro suo fratello, Bruno Rossi. L’attrice Giovanna Mezzogiorno, ha voluto conoscere i fratelli prima delle riprese del film e successivamente ne ha anche visitato la tomba ad Ascoli Satriano.

A Liliana Rossi sono stati dedicati diversi concorsi musicali, concerti e festival.

©2019 - NoiDonne - Iscrizione ROC n.33421 del 23 /09/ 2019 - P.IVA 00878931005

Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®

Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®

Lascia un Commento