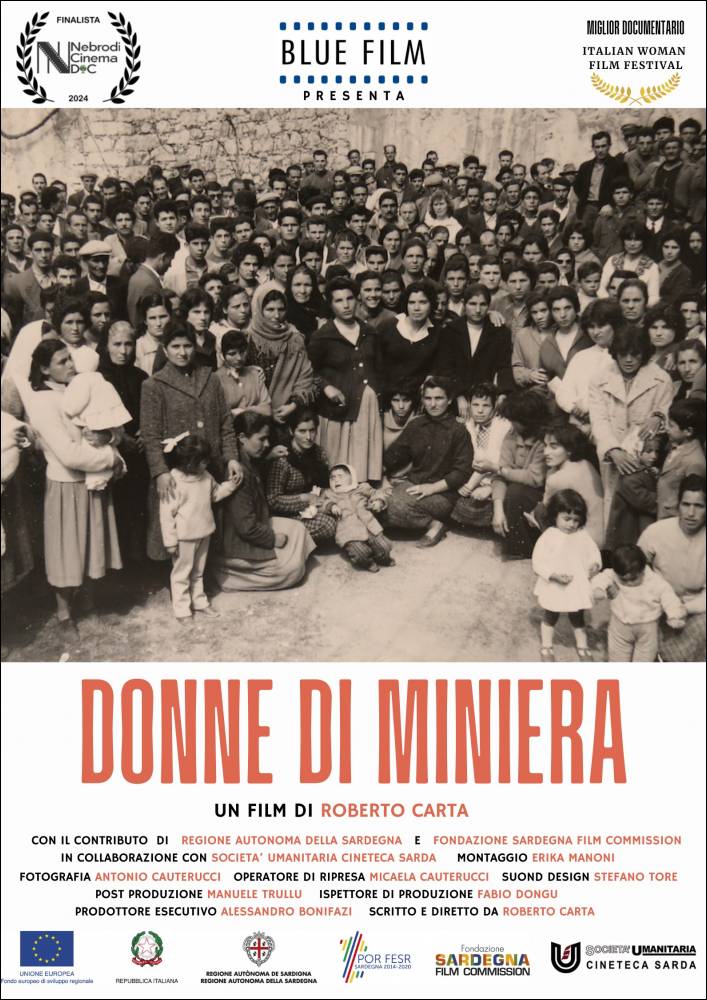

Occhi di aquila, mani di vento: il documentario sulle donne di miniera in Sardegna

Roberto Carta, regista sardo, ha raccolto le testimonianze delle coraggiose donne che hanno lavorato in miniera: storie di progresso e di conquiste

Domenica, 07/09/2025 -

Domenica, 07/09/2025 -

“Nel 1938 lo sviluppo intensivo delle miniere carbonifere darà al fascismo il combustile per la guerra. Carbonia, capitale dell’oro nero nazionale, comincerà ad attrarre i disoccupati delle campagne”. Esordisce così il lungometraggio "Donne di Miniera" di Roberto Carta, dedicato al lavoro delle donne sarde nelle miniere, nella rosa dei finalisti alla tredicesima edizione dell’Ariano International Film Festival. Molte le crude testimonianze di donne che hanno lavorato in miniera o che raccontano indirettamente la vita delle loro madri o parenti strette.

Anna Simbula, riferisce della madre, Delfina Dessì, nata a Santa di nel 1921 e morta appena prima di compiere cento anni. Delfina aveva lavorato nella miniera carbonifera di Carbonia, facendo la cernita senza mai fermarsi: non poteva, poiché con le altre formava una catena di montaggio. Viaggiava di notte sia all’andata che al ritorno, insieme ad altre cernitrici: tutte avevano paura, poiché c’erano i cacciatori e persino un bandito, del cui fucile vedevano il luccichio, nel tratto di strada che percorrevano. Così lo attraversavano di corsa, nel timore che potesse sparare anche a loro. Delfina, dormiva, come le sue colleghe, soltanto un paio d’ore, ma era una donna forte, che “non si piegava”. Una donna instancabile che, ricorda con orgoglio la figlia, dopo aver lavorato in miniera, continuava a farlo anche a casa. Era entrata a lavorare giovanissima, nel 1937 e ci era rimasta fino al 1951. È stata tra coloro che oltre al nome, hanno lasciato sui muri delle cave, anche l’impronta delle mani. Alla fine degli anni Trenta, nelle miniere del Sulcis erano occupate 254 donne, impiegate nei lavori di cernita o nelle laverie di Serbariu e Bacu Abis, altre lavoravano nei servizi, negli alberghi operai e nelle lavanderie.

Doloretta Ledda racconta di aver lavorato prima in laveria, poi alla “noia”, un nastro adibito a trasportare i vagoni al piano superiore. Lavorava l’intera settimana in turni quotidiani dalle 8 alle 17, con un‘ora di stacco per il pranzo: aveva scelto di lavorare anche di domenica, dalle 7 alle 14.

Genoveffa Valdarchi, aveva 28 anni e nonostante fosse madre di tre bambini, uno dei quali da allattare, copriva ben tre turni, come tutti gli altri operai. Il primo turno iniziava alle 7 di mattina con uscita alle 15; il secondo turno partiva alle 15 da Sirai, un quartiere di Carbonia un po’ distante, che raggiungeva a piedi, e terminava alle 22. L’ultimo turno era dalle 22 alle 7, ma per consentirle l’allattamento, le concedevano di uscire 2 ore prima. Ricorda delle sue paure di notte, quando da sola doveva percorrere le strade e si avvicinava a dei minatori, anche se sconosciuti, per superare lo sconforto.

Iride Peis, insegnante elementare di Guspini (Sulcis-Iglesiente), si è appassionata alla storia mineraria del territorio fin da bambina, quando il nonno, fonditore, le parlava del suo lavoro nelle miniere di Montevecchio. Avendo sposato il medico della miniera, è stata ulteriormente facilitata nella conoscenza della materia, che a sua volta trasmette agli alunni. Nel 1855, l’ingegner Nicolay, direttore della miniera di Monteponi, racconta Iride, aveva visto le donne lavorare nei cortili delle case pulendo grano, fave e ceci e così, gli era venuta l’idea di portarle a lavorare in miniera a separare il minerale utile da quello sterile: “saranno più brave perché sono più attente e più svelte. Queste donne hanno occhi di aquila e mani di vento. Inoltre costeranno la metà degli uomini”. I cernitori (uomini) c’erano già, ma erano “il pidocchio in mezzo alla farina”, non sapevano muoversi bene, rispetto alle donne, - precisa Iride. “Sul salario - continua Iride - si evidenzia la prima discriminazione, finché nel 1940 le cernitrici saranno sostituite dalle macchine. Le donne però cominceranno a farsi valere formando gruppi e associazioni,appoggiando proteste e scioperi dei loro familiari, anche per lunghi periodi, partecipando esse stesse in prima persona, resistendo alle pressioni”.

Nadia Gallico Spano (ndr, tra le 21 donne elette nella Costituente, poi deputata del PCI) ricorda le lotte delle donne, operaie e contadine uccise nel rivendicare i propri diritti o per difendere quelli dei propri uomini. “Le donne sfidavano le violenze poliziesche, inserti musicali in sardo di Gabriella Cambarau, ilvenivano persino arrestate e accettavano coraggiosamente anche lunghi periodi di sciopero, come quello di 72 giorni, in cui non ricevettero nessun salario e una popolazione di circa 52mila persone, fu ridotta allo stremo”. Al convegno nazionale dell’UDI di Firenze del novembre 1948 la Spano comunicò della dura lotta in difesa delle miniere e della drammatica condizione delle famiglie di Carbonia prive di mezzi, ponendo l’accento sulla condizione femminile, che commosse le donne italiane. Grande combattente, Nadia Gallico Spano era amata e apprezzata nell’ambiente e a Carbonia in particolare, perché voleva donne indipendenti, coscienti della propria condizione e capaci di autogestirsi.

Un documentario da vedere e diffondere tra il pubblico, tra i giovani e nelle scuole, per comprendere quali sacrifici siano state capaci di fare le donne coraggiose che ci hanno preceduto per consentirci quelle conquiste che oggi troppo spesso si danno per scontate e di cui nella maggior parte dei casi non si conoscono le origini. Un percorso di emancipazione pagato a caro prezzo, per consentirci la libertà di scegliere.

Breve biografia di Roberto Carta

Roberto Carta, nato nel 1976 a Carbonia (SU), si è laureato al Dams di Bologna,indirizzo cinema. Dal 2004 al 2008 è stato aiuto regista nei lungometraggi, “Il vento fa il suo giro” e “L’uomo che verrà”, entrambi diretti da Giorgio Diritti (ndr, regista di:Volevo nascondermi, sulla vita di Ligabue, magistralmente interpretato da Elio Germano). È stato redattore per la trasmissione televisiva di Carlo Lucarelli (10 puntate) “Milonga Station”, in onda su Rai Tre. Nel 2014 ha sceneggiato e diretto “Sinuaria”, cortometraggio ambientato nell’isola dell’Asinara,selezionato in numerosi festival cinematografici, e vincitore di 18 premi, tra cui la nomination ai David di Donatello 2015. Nel 2017 il regista ha diretto e montato: il corto- documentario,“Custodi del proprio territorio”,prodotto dall’ISMEA e il videoclip “Michimaus”, della cantante e attrice Angela Baraldi. Nel 2020 ha realizzato il cortometraggio “Lasciami andare” (ndr, sul banditismo sardo), ambientato nella Sardegna barbaricina, prodotto col sostegno della Regione Sardegna.“Donne di miniera” (2023), è il suo primo documentario: prodotto da Mario Pezzi, ha una durata di 55 minuti. Le musiche sono di Stefano Tore su tema di Maria Teresa Cau, gli inserti musicali in sardo di Gabriella Cambarau, il montaggio di Erika Manoni.

Floriana Mastandrea

Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®

Lascia un Commento