'Riflessi all'imbrunire', il libro di Esther Basile. Recensione di Maria Antonietta Selvaggio

Riflessioni e osservazioni intorno a 'Tre filosofe fra democrazia e amicizia: Hannah Arendt, Simone Weil, Maria Zambrano'

Giovedi, 15/05/2025 -

Giovedi, 15/05/2025 -

SIMONE WEIL

C’è qualcos’altro che ha il potere di svegliarci alla verità. È il lavoro degli scrittori di genio. Essi ci danno, sotto forma di finzione, qualcosa di equivalente all’attuale densità del reale, quella densità che la vita ci offre ogni giorno ma che siamo incapaci di afferrare perché ci stiamo divertendo con delle bugie.

Non potrebbe esserci introduzione più efficace al pensiero e alla scrittura di Simone Weil. Una dichiarazione, questa, che in qualche modo illumina insieme il carattere e l’opera della grande filosofa attraverso alcune significative parole chiave: verità, naturalmente al primo posto, densitàdel reale, bugie. C’è in esse il progetto di una ricerca, che si è costantemente espressa come anelito alla verità, come sforzo di raggiungere un’essenza che poteva trovarsi solo aldi sotto della densità del reale e al di là della coltre di bugie. E di bugie Simone s’intendeva benissimo avendo vissuto l’esperienza del regime totalitario, il cui potere si basava sulla forza della menzogna (come si basa ancora oggi quello delle democrazie illiberali e dei regimi autoritari).

Ma non vorrei rinunciare a un’altra citazione che si collega profondamente alla precedente, evocando uno specifico aspetto della (auto)distruttività umana: «Non è possibile contemplare senza terrore l’entità del male che l’uomo può fare e subire».E vale la pena sottolineare che il tema del male attraversa come una costante le riflessioni di tutte e tre le filosofe, oggetto di questo lavoro di Esther Basile, come vedremo. La ragione del male è presente nella ricerca di ognuna di loro, vittime e oppositrici - sia pure in forme diverse - della fascistizzazione e nazificazione della società europea tra le due guerre.

Simone Weil fornisce una interpretazione che è quasi una rivelazione: «Niente ha valore, quando la vita umana non ne ha». Un principio da tener presente anche quando si sceglie di rovesciare un assetto ingiusto con metodo rivoluzionario, quindi violento.

«[…] il primo dovere che il presente ci impone è di avere sufficiente coraggio intellettuale per domandarci se il termine rivoluzione è altro che una parola, se ha un contenuto preciso, se non è semplicemente una delle numerose menzogne suscitate dal regime capitalista nel suo sviluppo e che la crisi attuale ci aiuta a dissipare […] Chi può dire se i rivoluzionari non hanno versato il loro sangue invano, come quei Greci e quei Troiani del poeta che, tratti in inganno da una falsa apparenza, si batterono per dieci anni attorno all’ombra di Elena» (da S. Weil, Riflessioni sulle cause della libertà e dell’oppressione sociale).

Paul Thibaud, amico della Weil, scrive a riguardo: «Si loda generalmente Simone Weil per la sua critica del marxismo […] e per la sua lucidità nei confronti di Stalin e di Hitler; ma si dimenticano le sue riflessioni sull’insegnamento, sulla tecnica, sui bisogni e i doveri umani, che scuoterebbero il nostro tranquillo modernismo. In effetti, il pericolo totalitario noi l’abbiamo fuggito per una via che non è quella dell’autrice di L’enracinement; abbiamo scelto il liberalismo, i diritti individuali, l’indeterminazione democratica, mentre lei cercava di precisare le condizioni di una comunità più vera, più profonda […]. Nessuno meglio di questa militante attiva e disillusa ha saputo che i diritti non bastano alla dignità, che essi possono essere un’illusione […] se coloro che ne sono titolari non beneficiano di alcun interesse da parte di alcuno. Ciò che ricorda Simone Weil è che l’impegno morale in favore dei perdenti e dei dimenticati è il volto nascosto della democrazia».

Veniamo ora, assecondando l’impostazione prescelta da E. Basile, ad un aspetto biografico che è tutt’uno con il senso di attaccamento alla vita di Simone, alla sua istanza di conoscenza e di azione: l’amore per i viaggi e il bisogno di bellezza. Qui l’autrice la descrive nel suo scoprire l’Italia con un entusiasmo e una curiosità insaziabili. «Il suo senso di libertà è immenso: dopo aver camminato lungo un lago, la ritroviamo su un carro di fieno che la deposita a Pallanza, da lì prende un battello e va a Stresa. Tra le sue tappe, andrà anche alla Scala ad ascoltare Aida e L’elisir d’amore. Resterà molte ore a contemplare, ogni giorno, il Cenacolo a Santa Maria delle Grazie su cui scriverà: “C’è un punto nella capigliatura del Cristo, sul lato destro, verso cui convergono tutte le rette che disegnano il pavimento e anche, pressappoco tutte le linee che, da una parte all’altra, legano le mani degli apostoli… C’è dunque una doppia composizione e l’occhio è ricondotto da ogni parte verso il viso di Cristo per un’influenza segreta, non percepita, che continua a dare alla sua serenità qualcosa di soprannaturale”.La Weil visita Bologna, Ferrara, Ravenna e Firenze. Ascolta la messa di Pentecoste a San Pietro, poi visita l’Umbria, in particolare Perugia e Assisi, e da qui scrive ai genitori: “Non ho mai sognato una simile campagna, una razza d’uomini per me splendida e creatori così commoventi. Avete corso il rischio di perdermi per sempre”.Ogni volta è la ricerca della Bellezza che nutre la sua anima e Assisi le sembra insuperabile, quasi un’estasi spirituale» - osserva Basile.

Nel rispetto dell’angolatura particolare del saggio, non possiamo trascurare quanto ci viene detto di un’amicizia importante di Simone, quella con Albert Camus. Una sorta di «‘dialogo necessario’ tra questi due esseri profondamente simili nella coscienza che avevano del tragico della nostra epoca».Come sappiamo Camus s’impegnò a diffondere l’opera di questa «sola grande mente del nostro tempo», come scrive nella lettera alla madre di Simone, Selma Weil, l’11 febbraio 1951. E Basile fa notare: «La parola “sola” è sottolineata da Camus». E ancora: «Il dialogo si radicava in una “sintonia di sostanza” che si traduceva in virtù analoghe, specialmente la fedeltà all’onore interiore (che desiderano formare e rispettare in sé stessi), in analogie di sofferenza e aspirazione etica, in un ideale che è per loro priorità assoluta. Entrambi lavorano per l’essere umano nella pienezza della sua responsabilità».

MARIA ZAMBRANO

I concetti che appaiono da subito più tipici di Maria Zambrano sono “poesia” e “limen” – quest’ultimo come indicativodella soglia verso un “sapere dell’anima”: «Se il Filosofo esige che il pensiero inizi con lui la sua storia, il poeta sogna di pronunciare la parola originaria, quella che fissa l’ordine e l’esistenza delle cose stesse. Filosofia e Poesia hanno cercato da sempre la parola che crea l’essere […]» (Verso un sapere dell’anima, p. 135).

Il valore della parola sta al cuore dell’opera complessiva della Zambrano.In Verso un sapere dell’anima, ella scrive: «Grazie alla parola ci rendiamo liberi, liberi dal momento, dalla circostanza assediante e istantanea».

A questo proposito Laura Boella spiega: «Il pensiero di María Zambrano si qualifica per la funzione che esso attribuisce alla parola e alla scrittura: il pensiero non è in prima istanza argomentativo o costruttore di concetti e di categorie, il pensiero è azione con la parola, è sforzo di espressione, di estrazione del senso della vita. La straordinaria capacità di María Zambrano di ricreare e spesso creare un nuovo linguaggio filosofico, sapere delle viscere, sapere dell’anima, metodo come incipit, vita nova, ragione come fuoco, nascita ha la sua fonte nell’esercizio di un pensiero attivo, in cui la parola, la scrittura giocano un ruolo fondamentale, non in senso estetico-letterario, ma come sforzo di dare voce a qualcosa di muto, di trovare le parole per rispondere a un appello per operare un riscatto, una salvazione» (da Laura Boella, María Zambrano dalla storia tragica alla storia etica. Autobiografia, confessione, sapere dell’anima).

Anche nella biografia di M. Zambrano scopriamo splendide amicizie. Ad esempio, la relazione affettivo-intellettuale con Elena Croce.«figlia del grande filosofo Benedetto, -scrive Basile - fu una delle amiche più care della nostra filosofa. È importante sapere che la Zambrano pubblica nel 1964 per la collana “Quaderni di pensiero e di poesia”, diretta appunto dalla Croce, il suo libro Spagna: pensiero, poesia e una città (l’editore è Vallecchi). La loro corrispondenza è interamente raccolta presso la Fundacìon María Zambrano di Vélez-Zambrano; in molte lettere si può comprendere la fatica della classe intellettuale all’epoca».

Elena Croce considerò la Zambrano “una geniale figura di filosofa con tratti intensamente poetici di profetessa, che la faceva rientrare nella grande tradizione mistica spagnola: salvo che era stata, e rimaneva, politicamente appassionatissima” (da Due città), e concepì per lei un singolare progetto, «quello di trasformare la Villa della Ginestra in un luogo della cultura in esilio per ospitare le sorelle Zambrano».

Altra amicizia importante quella tra María Zambrano e Cristina Campo: «essa mi fu raccontata – ricorda Basile - dalla professoressa Margherita PieracciHarwell, nella sua casa di Vitolini in una lunga serata di conversazione, registrata da Maria Rosaria Rubulotta.

Una di quelle sere che vorresti fermare nella memoria per sempre, con una luce della grande cucina in cui le ore si succedevano serene fino all’una di notte, con il tono di voce di Margherita sempre limpido e con il ritmo e lo sguardo di chi indaga sull’attenzione.

Cosa caratterizza questa splendida amicizia? – si chiede infine l’autrice - La dedizione alla purezza…». Inoltre - e non si tratta di un aspetto secondario - «Entrambe le scrittrici hanno in comune una profonda concezione religiosa della vita e leggono molti testi mistici».

Ma è opportuno leggere il brano, che Basile sceglie di riprendere dal libro di Margherita Pieracci Harwell, Cristina Campo e i suoi amici (2005) e che per la sua acutezza risulta un piccolo compendio di quanto di più profondo si possa teorizzare dell’amicizia tra Cristina e Maria

“Se l’amicizia è infatti anche per Cristina Campo […] il modello di ciò che vi è di eccellente nelle relazioni umane, connettendo essa e mettendo in valore la lealtà, la fedeltà, la dolcezza, il rigore, l’ammirazione e la gratitudine che esige, e collocando sotto al proprio segno l’ordine della risposta, della reciprocità e della responsabilità nella relazione, analogo è per lei il lavoro che svolge la letteratura, riconosciuta come il tramite primario dell’epifania dell’altro/a e della conoscenza di sé e identificata con la vita al suo più alto grado di intensità e di trasparenza. Cosicché prediligersi come compagni di lettura, ovvero condividere una innata fiducia nel linguaggio dalla quale soltanto può generarsi il desiderio di contatti umani, equivale in tutto e per tutto a riconoscersi come amici, e le parole proprie e altrui che si scrivono e si leggono costituiscono il luogo precipuo dell’intimità e dell’incontro tra fanciullezza e adolescenza”.

HANNAH ARENDT

Il male non è mai radicale, è soltanto estremo, esso non possiede una profondità ma si diffonde in superficie come un fungo, invadendo il mondo.

Basile tiene a non separare, nell’opera filosofica della Arendt, l’aspetto politico da quello filosofico e lo fa ricorrendo anche alla riflessione di una filosofa come Simona Forti.

“Il ripensamento della politica è per Hannah Arendt tutt’uno con quell’operazione di dèmontage (smantellamento) che viene condotta nei confronti della storia della metafisica e della filosofia politica. E anche le ricostruzioni più attente troppo spesso non tengono nel dovuto conto la strettissima connessione tra questi due momenti teorici; i due aspetti, quello filosofico e quello politico, vengono così indagati separatamente, rimanendo il più delle volte del tutto irrelati. Se non si presta attenzione alle esigenze critico-decostruttive di cui il pensiero della Arendt si fa portatore non si capiscono nemmeno le conclusioni a cui giunge riguardo alla politica, non si comprende perché diventi per lei così necessario tagliare i ponti con quasi tutte le trattazioni sul politico che l’hanno preceduta” (Simona Forti, Hannah Arendt fra filosofia e politica).

A questo punto l’autrice avverte il bisogno d’introdurre una sua definizione: «Questo sapere della passione e dell’esperienza del fondamento potrebbe chiamarsi un umanesimo tragico e critico: tragico perché è sempre limitato e quindi lacerato nel desiderio del meglio e nell’impossibilità di possederlo, ma anche critico perché soffre l’esperienza dei suoi limiti e perciò si sa e si vuole, fino in fondo, umano».

E altrettanto utile e chiarificatrice le appare un’altra dichiarazione della Arendt: “Una cosa è certa: la risposta che pone l’uomo al centro delle preoccupazioni presenti e ritiene di doverlo cambiare per porvi riparo, è profondamente impolitica; al centro della politica vi è infatti sempre la preoccupazione per il mondo, non per l’uomo: la preoccupazione per un mondo fatto così o in altro modo, senza il quale coloro che si preoccupano e sono politici reputano la vita indegna di essere vissuta” (Da Che cos’è la politica?).

Né viene omesso il tema che procurò alla filosofale più forti critiche e persino accuse. Ci riferiamo al modo in cui ella affrontò il problema del male nel libro La banalità del male(1963). Qui avveniva un rovesciamento di prospettiva: il male spiegato dalla Arendt attraverso la personalità del tutto ordinaria di Adolf Eichmannrisultava “banale”. Seguendo il processo presso il Tribunale distrettuale di Gerusalemme (1961), Arendt fornì un resoconto completo per conto del New Yorker dal quale Eichmann risultava un “uomo banale”, “un assassino burocratico”, non un mostro quanto piuttosto un individuo “incapace di distinguere il male dal bene”. Ciò metteva l’opinione pubblica dinanzi a un nuovo profilo del male e lasciava intendere che l’assenza di caratteri diabolici in Eichmann indicava che il suo atteggiamento fosse comune, non solo suo, non del singolo e presunto “mostro”.Molti, come lui, agirono come pedine dell’ingranaggio della macchina totalitaria: si manifestava così nella sua “normalità” l’uomo massa, un uomo conforme al potere al punto da non saper valutare il peso morale delle proprie azioni. Questa, secondo la Arendt, la lezione del processo ad Eichmann. Non da tutti compresa e tale da suscitare polemiche anche all’interno degli ambienti ebraici.

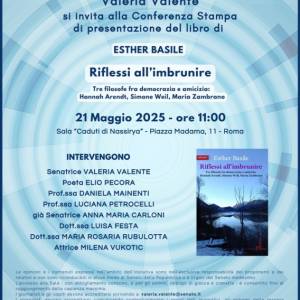

Il libro presenta inoltre altre pagine suggestive sull’amicizia, offerte dalla penna di Dacia Maraini e del poeta Elio Pecora, entrambi amici carissimi e di lunga data dell’autrice. Interessante in particolare l’intervento di Boghos Levon Zekiyan, Democrazia. Cristiani d’Oriente e d’Occidente. Riflessioni sull’apporto all’Europa dell’Oriente cristiano.

Prezioso il carteggio che troviamo alla fine del volume, testimonianza della grande amicizia tra Marìa Zambrano ed Elena Croce.

Maria Antonietta Selvaggio

Riflessi all’imbrunire

Tre filosofe fra democrazia e amicizia: Hannah Arendt, Simone Weil, Maria Zambrano

Homo scrivens editore, 2024

Privacy Policy - Cookie Policy | Creazione Siti Internet WebDimension®

Lascia un Commento